Содержание

Каждый курс чему-то учит. Но чему именно? Запомнить термины? Понять, как работает процесс? Применить технику на практике? Или создать что-то новое на основе полученных знаний? Таксономия Блума помогает ответить на этот вопрос. Она предлагает шесть уровней познавательной активности — от простого к сложному

В чем суть таксономии Блума

Термин «таксономия» обозначает систему классификации объектов или идей в определённом порядке. В контексте таксономии Блума — это классификация различных уровней когнитивных процессов.

Таксономия Блума или blooms taxonomy — это модель, которая помогает структурировать учебные цели. Напоминает своеобразную лесенку знаний. Она отвечает на простой, но ключевой вопрос: чему именно мы хотим научить человека и как проверить, что он действительно этому научился?

Методисты часто сталкиваются с тем, что цели формулируются слишком абстрактно: «узнать», «изучить», «понять». Но такие формулировки не дают чёткого ориентира ни для построения контента, ни для оценки результатов обучения. Именно здесь помогает таксономия Блума — она предлагает шесть уровней когнитивной деятельности, которые последовательно отражают рост сложности и глубины мышления учащегося.

Каждый уровень связан с определённым типом мышления — от простого воспроизведения знаний до анализа, оценки и создания новых решений. Такая структура позволяет выстроить курс от простого к сложному, задавая ясные цели и задания на каждом этапе.

История происхождения

Американский педагог и психолог Бенджамин Блум заметил, что в обучении слишком часто упор делается на простом запоминании фактов. Но обучение — это более сложный процесс, чем просто заучивание. Вместо того чтобы учить всех как попугаев, Блум вместе с группой экспертов придумал систему, которая помогает студентам двигаться от простого к сложному. Они разработали классификацию, где каждый уровень обучения требовал всё больше и больше мозговых усилий.

Так появились знаменитые шесть уровней Блума — как ступеньки, по которым можно подниматься к новым вершинам знаний.

Таксономия Блума быстро нашла своё применение не только в школах и университетах, но и в бизнесе. Её активно используют для разработки корпоративных учебных программ. Ведь если хочешь, чтобы обучение действительно приносило результаты, нужно, чтобы всё было чётко и по порядку, как у Блума!

Думаете где организовать онлайн-обучение? Попробуйте платформу Unicraft.

Две версии таксономии Блума

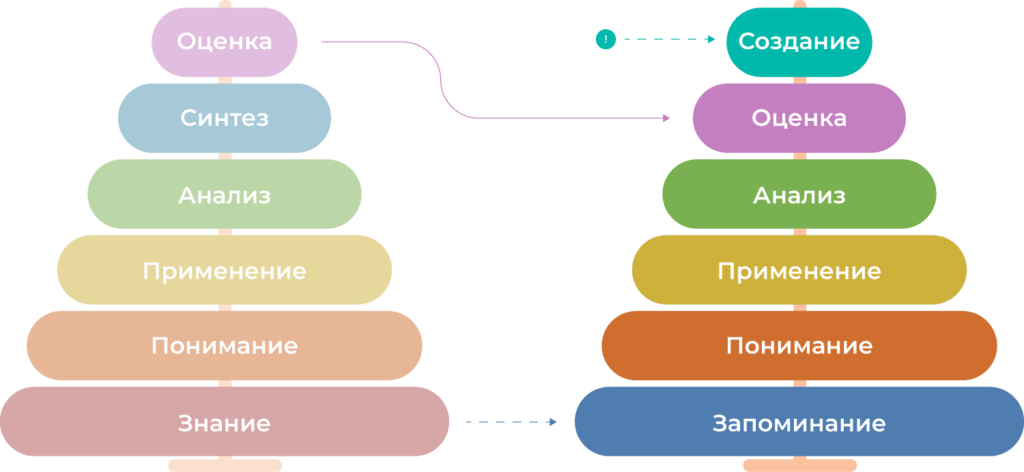

Есть две версии таксономии Блума: оригинальная и модифицированная. Обе они описывают одни и те же уровни мышления, но немного по-разному. Разберём оба варианта и посмотрим, как на практике можно использовать каждый из уровней для создания эффективных учебных программ.

Оригинальная версия

В первой версии уровни описывались существительными, подчеркивая тип умственной деятельности:

- Знание — воспроизведение информации

- Понимание — интерпретация, объяснение

- Применение — использование знаний на практике

- Анализ — разбор на части, выявление структуры

- Синтез — соединение элементов в целое

- Оценка — формирование суждений, аргументация

Получается такая пирамида:

Эта структура долгое время использовалась в классическом образовании, но в практике она требовала доработки — слишком академичный язык, сложнее формулировать цели для практических курсов.

Новая версия

Спустя почти полвека ученики Блума, Андерсон и Кратуол, предложили обновлённую версию, адаптированную под современные задачи обучения:

- Заменили уровень «синтез» на «создание» и поставили его на самый верх. Теперь главное, к чему ведёт обучение, — это умение создавать что-то новое, а не просто комбинировать старые знания. Это подчёркивает, что креативность — высшая форма когнитивной деятельности.

- Все уровни теперь обозначаются глаголами. Это сделано, чтобы подчеркнуть действия, которые выполняет ученик на каждом этапе. Например, вместо «знание» теперь «запоминание», вместо «синтез» — «создание». Это важный сдвиг: внимание сместилось с накопления информации на активное её использование.

Новая схема таксономии Блума теперь выглядит так:

Теперь цели можно формулировать как конкретные действия учащегося: «проанализировать кейс», «оценить альтернативы», «создать решение».

6 уровней обучения по таксономии Блума

Все уровни таксономии Блума связаны между собой и позволяют постепенно развивать как базовые, так и продвинутые навыки. От запоминания до создания — каждый этап усиливает предыдущий, обеспечивая полное погружение в обучение и его эффективность. Зная эту структуру, можно не только лучше организовать процесс, но и точно оценивать, на каком этапе находятся сотрудники.

Давайте разберём каждый уровень — от новичка, который только запоминает, до профи, который создаёт новое.

Уровень 1: Запоминание

Это база. Самый первый шаг. Здесь человек просто воспроизводит информацию: вспомнил — значит, знает. Всё как в школе, когда мы зубрили столицы стран или правила орфографии. На этом уровне важно:

- Узнать термин

- Перечислить этапы

- Назвать признаки

Всё очень конкретно и без глубокого понимания.

Пример из курса: «Перечислите этапы обработки заявки» или «Назовите требования к оформлению витрины».

Этот уровень полезен, когда участник совсем новичок и ещё не может осмысливать материал — он только собирает базу для следующего шага. Часто именно с этого начинается обучение в компаниях: регламенты, правила, стандарты — всё это нужно просто запомнить.

Уровень 2: Понимание

Человек уже не просто повторяет, а начинает вникать. Может объяснить своими словами, сравнить два понятия, рассказать, как что-то работает. На этом уровне знание становится живым — человек может «переварить» информацию и объяснить её другому.

Например, в курсе для продавцов: не просто «запомнить этапы продаж», а понять, зачем они нужны, и чем один отличается от другого. Цель здесь может звучать так: «Объясните, почему важно задавать открытые вопросы на этапе выявления потребности».

Этот уровень помогает перейти от заучивания к осмысленному обучению. Методисту важно проверить, понял ли человек, а не просто выучил определение.

Уровень 3: Применение

Вот здесь начинается настоящая практика. Человек использует знания в реальной или приближенной к реальности ситуации. Применяет технику, делает расчёт, действует по алгоритму. Это уже не «расскажи, как надо», а «сделай, как надо».

Например, вы дали сотруднику скрипт разговора с клиентом. Он его понял — хорошо. Но важно другое: сможет ли он применить его в конкретной ситуации?

Пример цели: «Использовать технику «Сэндвич» при передаче негативной обратной связи».

На этом уровне хорошо работают симуляции, ролевые игры, разбор кейсов. Главное — дать человеку попробовать и получить обратную связь.

Уровень 4: Анализ

Анализ — это уже уровень продвинутого пользователя. Человек умеет разложить ситуацию на части, сравнить, найти причины и следствия. Он задаёт вопросы типа: «А почему так?», «Что пошло не так?», «Как можно улучшить?»

Методист здесь может давать кейсы без очевидного ответа. Например, «Посмотрите запись звонка — где менеджер допустил ошибки? Почему клиент ушёл?»

Пример цели: «Проанализировать причины срыва сделки и предложить возможные действия».

Анализ требует опыта и мышления. Это отличный уровень для middle-специалистов и руководителей групп, которые уже переросли стадию применения по шаблону и готовы копать глубже.

Уровень 5: Оценка

На этом уровне человек делает выводы и аргументирует своё мнение. Он может оценить ситуацию с разных сторон, взвесить плюсы и минусы, выбрать лучшее решение и объяснить, почему именно так.

Например, у него есть два способа решить проблему. Он выбирает один и обосновывает выбор. Или оценивает действия коллеги в кейсе и аргументирует, что можно было сделать иначе.

Пример цели: «Оценить эффективность предложенной стратегии продаж на основании статистики».

Для методиста это значит: задания должны быть открытыми. Не на «правильно/неправильно», а на «обоснуй». Хорошо работают кейсы с несколькими вариантами ответа, разбор реальных ситуаций, групповые обсуждения.

Уровень 6: Создание

Человек не просто действует по инструкции, а создаёт что-то своё: пишет скрипт, проектирует процесс, формирует стратегию. Он использует всё, что выучил на предыдущих уровнях, и собирает из этого новый продукт или решение.

Пример цели: «Разработать план адаптации для новой команды» или «Создать шаблон презентации для клиента».

Это уровень, на котором работают опытные специалисты, руководители, наставники. И это мечта любого методиста — дойти до задач, где участник не воспроизводит знания, а генерирует новое.

Интересно. Таксономия учебных целей Блума сфокусирована на когнитивной области — процессах запоминания, понимания, применения знаний и так далее. Однако в обучении важную роль играют и другие факторы — например, мотивация, интерес, взаимодействие с учителем и группой. Изучите разные теории обучения.

Как применять таксономию Блума

Таксономия Блума проходит через весь процесс создания курса. Она помогает принять решение на каждом этапе:

- Что именно должен уметь участник? Цель обучения

- Какой материал ему нужен? Теоретическая часть

- Какое задание поможет освоить навык. Практические задания

- Как понять, что обучение действительно сработало. Оценка результатов

Рассмотрим каждый этап отдельно.

Цель — это не «о чём курс», а «зачем он»

Самое первое, с чего начинается работа над курсом, — это не структура, и даже не контент, а цель. Мы часто думаем в терминах «тема курса»: «адаптация», «продажи», «обслуживание клиента». Но это просто область. Цель — это то, что должен уметь делать человек после обучения. И формулируется она через глагол действия.

На этапе постановки цели методисту важно выйти из режима «надо рассказать о технике продаж» и перейти в режим: «чему конкретно мы хотим научить?»

Часто цели звучат размыто: ознакомить с регламентом, дать представление о клиентском опыте, рассказать про цикл сделки. Но такие цели — как туман. Методисту не на что опереться, эксперт не понимает, что включить в контент, а участник в конце курса не может сказать, чему научился.

Таксономия Блума помогает выбрать правильный глагол:

Вот краткий список:

- Запоминание: назвать, перечислить, определить

- Понимание: объяснить, описать, сравнить

- Применение: применить, использовать, выполнить

- Анализ: проанализировать, выделить, классифицировать

- Оценка: оценить, обосновать, выбрать

- Создание: разработать, составить, сформулировать

Эти глаголы сразу задают уровень сложности и глубину проработки.

Примеры

Например:

- Цель на уровне понимания — «объяснить, как работает цикл сделки»

- Цель на уровне применения — «использовать алгоритм звонка при обработке заявки»

- Цель на уровне анализа — «выявить слабые места в текущей системе продаж»

Или другой пример. Чаще всего корпоративное обучение начинается с курса «О компании». Это вводный ознакомительный курс, поэтому для него актуальны цели первых уровней. Можно поставить простую цель на запоминание:

Перечислить ключевые факты о компании: направление деятельности, структура, ценности, историю.

Но можно пойти дальше, и поставить цель на понимание:

Объяснить, как ценности компании проявляются в ежедневной работе.

Так формируется конкретный и измеримый результат, вокруг которого можно уже строить всё остальное.

Совет. Лучше всего ставить цели сразу на нескольких уровнях.

Теория: что нужно донести

Когда цель определена, сразу становится понятно, сколько теории и какой глубины нужно.

Методист, особенно в начале, часто попадает в ловушку: хочется рассказать всё и сразу. Откуда взялась техника, кто её придумал, как она применялась в Америке в 80-х, чем она отличается от смежных подходов… Вроде полезно, но участнику нужно просто понять, что делать завтра утром на работе.

Так вот, уровень цели по таксономии определяет глубину теории:

- Если цель — просто запомнить термины, хватит чётких определений, краткого справочника и визуальной схемы.

- Если задача — понять, нужно добавить контексты, сравнения, простые объяснения, метафоры.

- Если курс строится вокруг анализа, оценки или создания, участнику нужно видеть разные подходы, примеры, противоречивые ситуации — то есть материал для размышлений и суждений.

Задача методиста — дать не максимум информации, а тот объём, который необходим и достаточен, чтобы человек мог выполнить учебную цель. Таксономия помогает не перегружать курс и не делать его слишком поверхностным — только в нужную глубину, с нужной опорой.

Интересно. Некоторые критики считают, что реальный процесс обучения не всегда движется от простого к сложному. Иногда студенты могут одновременно усваивать информацию на разных уровнях, и строгая структура таксономии не всегда отражает эти реальные когнитивные процессы.

Практика: развиваем то, что действительно нужно

Это самый живой элемент курса. Здесь участник действует и развивается. Он может попробовать, ошибиться, получить подсказку.

Частая ошибка: формально включить задание, но не связать его с целью. Например, вы заявили, что участник научится применять технику активного слушания, а дали тест с вопросом: «Что такое активное слушание?». Тест, конечно, проще встроить и проверить. Но он не поможет человеку научиться использовать технику

Таксономия как будто спрашивает у вас: «Ты правда хочешь, чтобы участник применял? Или всё-таки просто знал?»

Для каждого уровня подойдёт свой тип заданий.

- Если цель — запомнить, подойдут флеш-карточки, тесты на выбор

- Если цель — объяснить, хорошо работает пересказ, сопоставление, ответы на вопросы

- Если нужно применять — подойдут практические задания, симуляции, «сделай, как в жизни»

- А если нужно анализировать или оценивать — дайте сложную ситуацию, кейс, противоречие, и попросите объяснить, почему участник принял то или иное решение

- Создание — это проект, шаблон, в который человек вставляет своё знание и получает реальный результат

Так практика становится не «активностью ради активности», а продолжением цели. И обучение становится более естественным: теория — сразу в дело.

Проверка: цель достигнута или нет

И, наконец, последняя точка — проверка результатов. Она логично завершает весь цикл. И снова уровень таксономии подсказывает, какой способ оценки будет уместен.

Если цель — анализ — проверьте, как участник разбирает ситуацию. Если цель — оценка — дайте две стратегии и попросите выбрать и обосновать. Если создание — пусть создаст.

Здесь особенно важна честность. Методисту стоит задать себе вопрос: «Мой тест или задание действительно проверяет то, чему мы учили? Или проверяет то, что проще проверить?»

Таксономия помогает не уходить в имитацию проверки, а честно соотносить результат с заявленной целью. А это — основа качества обучения.

Методист, который работает по этой логике, всегда держит в фокусе главное: не просто «дать информацию», а привести человека к новому уровню мышления и действия.

Примеры заданий на разных уровнях таксономии Блума

Здесь мы собрали примеры проверочных заданий на все шесть уровней таксономии. Причём задания не абстрактные, а построены на основе самой статьи, которую вы сейчас читаете. Получается такая мета-игра: мы проверяем знания о таксономии Блума по таксономии Блума.

Так что, если вы читали внимательно — можно попробовать ответить. Начнём с простого — с запоминания. И постепенно поднимемся к созданию.

Уровень 1 — Запоминание

Задание: Выберите правильный вариант.

Вопрос: Сколько уровней включает таксономия Блума?

- 3

- 5

- 6

- 8

Вариант посложнее:

Перечислите уровни таксономии Блума в правильном порядке (можно в формате перетаскивания).

Проверяет, усвоил ли участник базовые факты.

Уровень 2 — Понимание

Задание:

Прочитайте описание учебной цели:

«Участник узнает об этапах продаж и сможет перечислить их по порядку».

Вопрос: На каком уровне таксономии Блума находится эта цель? Почему?

Проверяет, понял ли участник, чем отличаются уровни между собой.

Уровень 3 — Применение

Задание:

Посмотрите на учебную цель:

«Руководитель научится подбирать способ обратной связи под конкретную ситуацию».

Вопрос: Сформулируйте пример задания, соответствующего этой цели. Убедитесь, что оно действительно требует применения знания, а не просто повторения теории.

Проверяет, может ли участник использовать знание таксономии при проектировании практики.

Первые три уровня таксономии Блума можно закрывать тестами с автоматической проверкой. Такие тесты можно быстро создать в ИИ-генераторе. Просто введите текст урока, и получите набор тестов из разных уровней таксономии Блума. Попробуйте бесплатно:

Уровень 4 — Анализ

Задание:

Вот учебная цель: «Проанализировать причины срыва сделки».

А вот проверочное задание из курса: «Как называется этап, на котором клиент принимает решение о покупке?» (тест с одним правильным ответом)

Вопрос:

Почему это задание не соответствует цели по уровню Блума? Что в нём не так? Какое задание подошло бы лучше?

Проверяет, умеет ли участник сопоставлять цели и задания, видеть несоответствия.

Уровень 5 — Оценка

Задание:

Перед вами два учебных модуля. Оба посвящены технике «Обратная связь по методу сэндвич»:

Модуль А: даёт определение техники, приводит два примера, содержит тест на знание структуры.

Модуль Б: даёт определение, анализирует плюсы и минусы техники, предлагает кейсы, где нужно выбрать подходящую стратегию обратной связи.

Вопрос:

Какой из модулей более полно соответствует цели «оценить эффективность техники в разных ситуациях»? Почему?

Проверяет, способен ли участник аргументировать и критически оценивать подход.

Уровень 6 — Создание

Задание:

Представьте, что вы проектируете курс «Обратная связь для начинающих руководителей».

Вопрос:

Сформулируйте учебную цель на уровне «создание» и предложите задание для проверки этой цели. Обоснуйте, почему оно подходит именно под шестой уровень таксономии.

Проверяет, может ли участник создавать содержательную часть курса на уровне цели, практики и оценки.

На платформе для онлайн обучения Unicraft можно добавлять в курсы любые типы тестов и заданий. Попробуйте создать первый курс с проверкой знаний:

Типичные ошибки при использовании таксономии Блума

Таксономия Блума выглядит логичной и удобной — шесть уровней, всё по порядку. Но на практике методисты часто используют её формально или путаются в деталях. И в итоге курс вроде бы сделан «по всем правилам», а работает не так, как хотелось бы.

Разберём три самые распространенные ошибки, с которыми мы сталкиваемся в работе.

Все цели — только на запоминание

Это особенно часто встречается в корпоративных курсах. Цели — «назвать», «перечислить», «узнать». А дальше — тест на знание терминов. Всё вроде бы «по таксономии»… но на самом низком уровне.

Что в итоге: участник знает слова, но не умеет действовать. Курс не решает бизнес-задачу.

Как исправить: Добавить цели (и задания!) на более высоких уровнях. Если курс про продажи, не хватит «назвать этапы». Нужно «применить технику выявления потребностей» или «оценить эффективность скрипта».

Пропуск начальных уровней

Одна из частых ошибок — сразу переходить к сложным заданиям, пропуская базовые уровни «запоминание» и «понимание». Преподаватели могут думать, что студенты уже обладают этими навыками, но на деле это не всегда так. Без прочной базы студенты могут испытывать трудности с применением, анализом и синтезом информации. Важно убедиться, что базовые знания усвоены, прежде чем двигаться дальше.

Все задания — тесты, даже если цель другая

Иногда так удобнее технически: LMS быстро считает баллы, результат виден сразу. Но если цель — «оценить», а участнику предлагают выбрать правильный ответ из четырёх, он не учится оценивать. Он просто угадывает.

Как исправить: Использовать тесты для базовых уровней. Для «понимания» и выше — давать кейсы, симуляции, задания с открытым ответом. Пусть это сложнее в реализации — зато по-честному.

Используя таксономию Блума, важно избегать этих ошибок и подходить к её применению осознанно. Это позволит создать сбалансированный и эффективный процесс обучения, в котором студенты будут развиваться последовательно и всесторонне.

Вывод. Вы не обязаны строить курс строго по уровням таксономии Блума — наоборот, в хорошем курсе уровни сочетаются. Начните с простого: дайте участникам запомнить ключевые термины, разобраться в сути темы. Если аудитория новичков — этого может быть достаточно. Но если участники уже имеют опыт, переходите выше: добавьте практические задания, дайте разобрать реальные ситуации, предложите сравнить варианты и сделать вывод. Чем опытнее участник — тем выше может быть уровень задач. Главное — не использовать только один уровень на весь курс, а постепенно поднимать сложность, если это действительно нужно для результата.